Wärmenetz in Eigenregie - Bremer Genossenschaft macht es vor

Gastbeitrag von Philipp Metz und Dr. Will Friedmann

ErdwärmeDich-Anergienetze eG in Bremen –Pionier für klimafreundliche, gemeinwohlorientierte Wärmenetze

Die Heizung von Gebäuden ist eine der größten CO2-Quellen. Aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen kommunalen Wärmeplanung stehen in Bremen und in anderen Städten Wohnungswirtschaft, Verwaltung und Politik vor der Herausforderung, große und zum Teil eng bebaute Stadtquartiere mit klimaneutraler Wärme zu versorgen. Für die Versorgung mit Fernwärme kommen in Bremen laut einem aktuellen Gutachten nur etwa ein Drittel der Bestandsgebäude in Frage. Was aber ist mit den übrigen 70 Prozent? In den meisten innerstädtischen Bestandsgebieten sind individuelle, hausbezogene Lösungen oft unrealistisch, kompliziert und sehr teuer. Eine probate Alternative zu individuellen Lösungen - wenn die großtechnische Versorgung nicht möglich beziehungsweise für die üblichen Versorger ökonomisch nicht attraktiv ist - sind genossenschaftlich projektierte, gebaute und betriebene Anergienetze (Erdwärmenetze) mit Erdwärmepumpen. Da Anergienetze keine zentral erzeugte Wärme zu den Nutzern transportieren, sondern nur kalte, erdwarmes Fluid, ist auch die Bezeichnung „kaltes Netz“ zur Unterscheidung von den „warmen Netzen“ sinnvoll. Aktuell existieren in Stadtquartieren mit Bestandswohnungsbau noch keine Anergienetze beziehungsweise kalten Netze. Diese sind jedoch absolut unumgänglich, wenn die bestehende Versorgungslücke geschlossen werden soll.

Die Idee und der Status Quo

Die in Bremen im Juni 2024 gegründete ErdwärmeDich-Anergienetze eG möchte in Zukunft Aufgaben heutiger kommunaler beziehungsweise privatwirtschaftlicher Energieversorger übernehmen und gemeinsam mit Hauseigentümern gemeinwohlorientierte Wärmenetze betreiben – professionell und mit allen erforderlichen organisatorischen Funktionen.

Bereits über 1.000 Menschen in Bremen haben Interesse an der Projektidee signalisiert. Um die Machbarkeit zu zeigen, ist aktuell ein Pilotprojekt in Arbeit. Dies soll auch die Grundlage für ein gezieltes und durchdachtes Fundraising sein, um Geldgeber zu gewinnen und die nötigen finanziellen (Eigen-)Mittel zur Realisierung des Pilot-Wärmenetzes zu sichern.

Für das Pilotprojekt wurde ein Stadtviertel mit circa 30 vorvertraglich zusammengeschlossenen Eigentümern (darunter Ein- und größere Mehrfamilienhäuser, eine Kindertagesstätte, eine Kirchengemeinde) ausgewählt. Aktuell wird - gefördert durch die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW, Modul 1) - der Praxisnachweis hinsichtlich technischer Machbarkeit und finanzieller Tragfähigkeit erbracht. Im Anschluss daran sollen in weiteren, über das Stadtgebiet verteilten Clustern eine Vielzahl von Anergienetzen projektiert, gebaut und betrieben werden. Die Genossenschaft hat inzwischen circa 200 Mitglieder, die jeweils mindestens einen Anteil à 500 Euro gezeichnet haben. Insgesamt ist dabei ein Grundkapital von circa 150.000 Euro zusammengekommen.

Was uns antreibt

Im Wärmesektor besteht volkswirtschaftlich ein immenser Effizienz- und Wettbewerbsvorteil gegenüber herkömmlichen klimaneutralen Möglichkeiten wie die bekannten Luft-Wasser-Wärmepumpen. Durch den erhöhten Wirkungsgrad der Anergienetze muss der sonst notwendige Strom in diesen Systemen gar nicht erst erzeugt werden. Dies erspart Steuerzahlern den Zubau von notwendigen Gaskraftwerken und Stromnetzausbau.

Wenn in einem genossenschaftlichen Unternehmen wie ErdwärmeDich-Anergienetze eG die Bewohner als Treiber für die innerstädtische Wärmeversorgung sichtbar werden, zeigen sie damit, dass die große Lücke zwischen Fernwärmeversorgung und individuellen Heizungslösungen geschlossen werden kann. Durch die Organisation von zivilgesellschaftlichem Engagement in einer Genossenschaft und deren Beirat ist der Nutzen von Beteiligung für jeden Bürger unmittelbar erfahrbar. Selbstermächtigtes Handeln wird zur Grundlage von sozioökonomisch entwickelten Quartieren und beeinflusst das Miteinander positiv. Diese Erfahrungen - das zeigt sich in der etwa dreijährigen Genese des ErdwärmeDich-Projekts - werden vielfach im unmittelbaren und auch im weiteren Bekanntenkreis geteilt und haben deshalb großen Zuspruch, nicht nur in der Stadtgesellschaft, sondern bundesweit, bekommen.

Der Unterschied zwischen öffentlichen oder privatwirtschaftlichen (gewinnorientierten) Energieversorgern: Fernwärmeangebote sind nicht nur langwierig und kostspielig in Planung und Realisierung, sondern überdies für die Verbraucher teuer. Dies wird mit dem Pilotprojekt jedem Interessierten deutlich. Viele Verbände, zum Beispiel der Deutsche Städtetag, klagen über die mit einer Fernwärmeversorgung auf die Kommunen zukommende Kostenlawine. Die neuen Erfahrungen aus bestehenden Anergienetz-Projekten sowie die vorläufigen Planungen des Pilotprojekts lassen ein erhebliches Kostensenkungs-Potenzial sichtbar werden. Erste Machbarkeitsstudien zeigen, dass kalte Netze zu einem Bruchteil der Kosten von Fernwärmevorhaben zu realisieren sind. Von einer massiven Einsparung von Steuermitteln kann gleichwohl ausgegangen werden.

Erdwärmenetze werden in Zukunft gute Beispiele dafür sein, dass gemeinwohlorientierte Unternehmen in der Lage sind, eine nachhaltige, kostengünstige und CO2-freie Wärmeversorgung zu gewährleisten. Sie übernehmen damit eine Pionierfunktion, die auf andere Sektoren ausstrahlen wird.

Erdwärme-Anergienetze bieten viele Vorteile

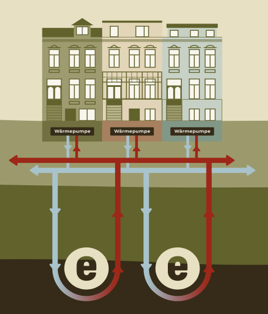

Ein Erdwärmenetz besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: Wärmepumpen, Erdsonden und einem PE-Rohrleitungsnetz. Wärmepumpen sind die einzigen marktverfügbaren Lösungen, die den Anforderungen des GEG genügen und bereits heute CO2-frei betrieben werden können. Der singuläre, individuelle Einsatz von Erdwärmepumpen ist innerstädtisch aufgrund der dichten Bebauung und damit mangels vorhandener Bohrflächen in der Regel unmöglich. Der Einsatz von Luftwärmepumpen ist in innerstädtischen Gebieten aufgrund der TA Lärm zum Teil problematisch. Folgerichtig müssen Erdsonden in den Bürgersteigen in bis zu 300 Meter Tiefe eingebracht und an ein Rohrnetz (Ringleitung), das unter den Bürgersteigen in cira 80 Zentimeter Tiefe liegt und in dem zwölf bis 15 Grad Celsius kaltes Wasser zirkuliert, angeschlossen werden. Diese PE-Leitungen müssen nicht gedämmt sein, weil das Wasser in diesem Rohrnetz auf einer mittleren Temperatur von 15 Grad bleibt. Die in jedem Haus befindlichen Sole-Wärmepumpen bringen das Wasser aus dem Rohrnetz auf die für das jeweilige Haus notwendige Vorlauftemperatur. Erst ein solches Erdwärmenetz macht die klimagerechte Wärmeversorgung innerstädtischer Gebiete mit Bestandswohnungsbau möglich.

Ein Erdwärmenetz besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten: Wärmepumpen, Erdsonden und einem PE-Rohrleitungsnetz. Wärmepumpen sind die einzigen marktverfügbaren Lösungen, die den Anforderungen des GEG genügen und bereits heute CO2-frei betrieben werden können. Der singuläre, individuelle Einsatz von Erdwärmepumpen ist innerstädtisch aufgrund der dichten Bebauung und damit mangels vorhandener Bohrflächen in der Regel unmöglich. Der Einsatz von Luftwärmepumpen ist in innerstädtischen Gebieten aufgrund der TA Lärm zum Teil problematisch. Folgerichtig müssen Erdsonden in den Bürgersteigen in bis zu 300 Meter Tiefe eingebracht und an ein Rohrnetz (Ringleitung), das unter den Bürgersteigen in cira 80 Zentimeter Tiefe liegt und in dem zwölf bis 15 Grad Celsius kaltes Wasser zirkuliert, angeschlossen werden. Diese PE-Leitungen müssen nicht gedämmt sein, weil das Wasser in diesem Rohrnetz auf einer mittleren Temperatur von 15 Grad bleibt. Die in jedem Haus befindlichen Sole-Wärmepumpen bringen das Wasser aus dem Rohrnetz auf die für das jeweilige Haus notwendige Vorlauftemperatur. Erst ein solches Erdwärmenetz macht die klimagerechte Wärmeversorgung innerstädtischer Gebiete mit Bestandswohnungsbau möglich.

Die kalkulierten Kosten für das System mit einer Annuität von 20 Jahren und dem Verbrauch pro Kilowattstunde bewegen sich für den einzelnen Nutzer auf einem Niveau, das den derzeitigen Kosten für eine Gaswärmeversorgung entspricht. Durch das genossenschaftliche Modell, das nicht auf Profit ausgerichtet ist, sollen die jeweiligen Netze gemeinsam finanziert werden und unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten der einzelnen Anlieger gebaut und betrieben werden. Die Losung der Genossenschaft „Wärme für alle!“ bedeutet auch, dass auch die Hausanschlüsse und die Wärmepumpen durch die Genossenschaft ErdwärmeDich geplant, finanziert und eingebaut werden. Damit wird auch für Haushalte und Eigentümer die Teilhabe ermöglicht, selbst wenn die individuelle Bonität eine Bankfinanzierung erschwert. Innerstädtische Anergienetze können somit einen entscheidenden Beitrag zur politisch gewollten Wärmewende im Sinne der kommunalen Wärmeplanung leisten und Hauseigentümer eine klimafreundliche, bezahlbare Wärmeversorgung bieten.

Herausforderung Finanzierung

Das beschriebene Modell funktioniert nicht ohne Eigenmittel der Genossenschaft, weil diese für Planung, Projektierung und Bau in Vorleistung gehen muss. Diese Eigenmittel sind (in unterschiedlicher prozentualer Höhe) wiederum Voraussetzung für einzuwerbende Fördermittel.

Hier stehen wir noch am Anfang und führen fortlaufend Gespräche mit potenziellen Geldgebern für dieses und weitere Projekte. Wir erhoffen uns, dass die Möglichkeit demokratische Prozesse im Sektor Wärme voranzutreiben und technische Innovationen tatkräftig finanziell zu unterstützen, eine Motivation für alle Investoren sein sollte.

Herausforderung Planung und Genehmigung

Der momentane Stand – Suchschachtungen im Pilotgebiet sind durchgeführt, die Machbarkeitsstudie ist beauftragt, das Ergebnis wird circa Mitte August vorliegen, die Förderung dafür durch die Stadt Bremen ist zugesagt. Da die Genossenschaftsversammlung beschlossen hat, erst dann Mittel aus dem Eigenkapital einzusetzen, ist die erfolgreiche Vereinbarung zur Nutzung des öffentlichen Raums die Voraussetzung für den weiteren Fortgang des Pilotprojekts. Gespräche mit dem Amt für Strassenbau und Verkehr (ASV) sind in einer konstruktiven Phase und ein Konzessionsvertrag beziehungsweise eine Wegenutzungs-Gestattung in Arbeit – lässt auf den Fortgang des Pilotprojekts hoffen. Bis Ende Mai sollen Entwürfe für Konzession und Gestattung durch das ASV vorliegen.

Zur aktuellen Veranstaltungsreihe: erdwaermedich.de/node/126

Social Media